|

|

Jörgen Beckmann

Die wissenschaftliche Erforschung der optimalen

Nährstoffversorgung der Kulturpflanzen begann etwa in der Mitte

des 19.Jahrhunderts. So formulierte THÜNEN seine Ergebnisse 1842

über die Düngung mit Stallmist mit folgendem Satz: Jedes mehr

hinzugefügte Fuder Dung liefert einen immer geringeren Zuwachs

an Ertrag.

JUSTUS von LIEBIG, der den Ernteertrag in Abhängigkeit der

Mineralstoffversorgung bei Pflanzen erforschte, fand 1855

folgendes Gesetz: Der Ertrag wird vom Minimumfaktor begrenzt,

d.h. von dem in ungenügender Menge vorhandener Faktor. 1895

ergänzte er das vorgenannte mit den bis dahin gewonnenen

Erkenntnissen: Der Minimumfaktor ist um so stärker

ertragswirksam, je mehr die anderen Faktoren im Optimum sind.

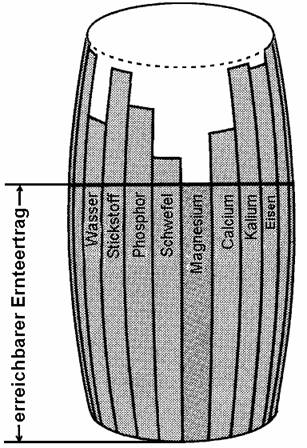

Die hier genannten Gesetze von LIEBIG lassen sich symbolisch mit

einem Faß vergleichen, dessen Inhalt den Ernteertrag und deren

jeweiligen Daubenhöhen (Faßbretterlängen) die jeweilige Menge

der zur Verfügung stehenden für das Pflanzenwachstum im Boden

notwendigen Elemente, die in der unteren Tabelle aufgelistet

sind, darstellen. Hierbei wird deutlich sichtbar, daß die

niedrigste Daube

| |

|

|

Element |

Ionen-form |

optimale

Versorgung

ppm der Trockensubstanz |

|

|

Hauptnähr-elemente |

Stickstoff |

NO3-

NH4+ |

30000 |

|

Phosphor |

H2PO4-

HPO42- |

4000 |

|

Schwefel |

SO42- |

4000 |

|

Kalium |

K+ |

30000 |

|

Calcium |

Ca2+ |

10000 |

|

Magnesium |

Mg2+ |

3000 |

|

Spurennähr-elemente |

Bor |

H2BO3-

HBO32- |

30 |

|

Molybdän |

MoO42- |

1 |

|

Chlor |

Cl- |

100 |

|

Eisen |

Fe2+

Fe3+ |

40 |

|

Mangan |

Mn2+ |

80 |

|

Zink |

Zn2+ |

50 |

|

Kupfer |

Cu2+

Cu+ |

10 |

|

|

Zusätzlich benötigen Pflanzen auch Wasser, Kohlendioxid,

Sauerstoff sowie Licht und Wärme. Wichtig ist auch der richtige

pH-Wert (Säuregrad) des Bodens, der auf die Verfügbarkeit der

Ionen der Haupt- und Spurennährelemente starken Einfluß nimmt.

Doch wie bewirtschafteten die hiesigen Bauern vor LIEBIG ihre

Äcker und wie groß waren ihre Ernten?

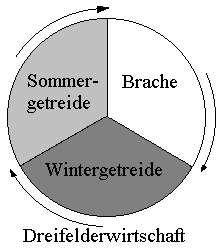

Aus dem Mittelalter sind uns

die Zwei- und später die Dreifelderwirtschaft bekannt. Bei der

Zweifelderwirtschaft wurden die Ackerflächen in zwei Schlägen

aufgeteilt, wobei der eine Schlag bebaut wurde und der andere

zur Bodenerholung brach lag. Ihr folgte die

Dreifelderwirtschaft, bei der die Ackerflächen in drei Schläge

aufgeteilt wurden. Die Bewirtschaftung der drei Schläge erfolgte

zyklisch abwechselnd mit Wintergetreide, Sommergetreide und

Brache. Doch trotz Brache und Ausbringung von Stallmist war

größtenteils der Nährstoffkreislauf der Ackerpflanzen auf den

Feldern stark beeinträchtigt. Gleiches galt auch für den Wald,

dem man das Holz als Bau- und Brennstoff sowie das herbstliche

Laub als Streu für die Haustiere entzog, ohne ihm die entzogenen

Nährstoffe in irgendeiner Form wieder zurückzugeben. In neuerer

Zeit wurden auf den Brachflächen auch Hülsenfrüchte angebaut,

weil man deren bodenverbessernde Wirkung zwar wahrgenommen

hatte, jedoch deren Ursache noch nicht kannte. Das Ernte-

Aussaatverhältnis war bei der Dreifelderwirtschaft etwa 10 : 1.

Wenn man berücksichtigt, daß im

Mittelalter der südliche Bereich Querenburgs bis hin zum

Kalwesrücken Bestandteil der Hevener Bauerschaft war, lassen

sich die drei Schläge in ihrer ungefähren Lage nachvollziehen,

und zwar der Querenburger- und Ölbachbereich, der

Ruhrkampbereich und der Bereich an der Voede- und

Universitätsstraße. Die „Arnsberger Höfe“ (Dönhof und Stemberg)

dürften aufgrund ihrer Außenlage und ihrer arrondierten

Ackerflächen eigene Schläge gebildet haben. Gleiches gilt auch

für die Kleinherbeder Höfe.

Die Frage auf die Ackerbewirtschaftung von 1824 beantworten die

vier landwirtschaftlichen Gutachter bzw. Taxatoren, und zwar

Rentmeister Ruhrmann zu Witten, der Bauer Buschmann zu

Hafkenscheid und die Schulten zu Limberg und zu Witten in zwei

Ermittlungen. Diese vier Bauern hatten im Jahre 1824 die

Aufgabe, für die königliche preußische Generalkommission zu

Münster die auf dem Grundbesitz der Hevener und Querenburger

Bauern haftenden Reallasten festzustellten, und zwar hier für

den zum Haus Herbede gehörenden „Hevener und Querenburger

Zehnten“, der Eigentum des Barons von Elverfeldt war. Diese

Aufnahme diente der Feststellung des gegenseitigen

Rechtsverhältnisses und der darauf folgenden Vollziehung der

Ablösung der grundherrlichen Rechte.

Die vier Taxatoren fanden bei den hiesigen Bauern einen

14-jährigen zyklischen Fruchtwechsel vor, der auf der folgenden

Seite tabellarisch dargestellt ist. Gleichzeitig schätzten sie

auch die zu erwartenden Erntenerträge bezogen auf die

Bodenbonität ab. Als Flächenmaß diente der Magdeburger Morgen (=

2553,224 m²), als Hohlmaß der preußische Scheffel mit 54,988

Liter gleich 16 Metzen und als Gewicht das Pfund mit 467,7

Gramm. Weiter führten sie auch die Kosten für einige

landwirtschaftliche Dienstleistungen an.

|

Jahr |

Behandlung des Ackers |

Flächennutzung

(Bericht I) |

Flächennutzung

(Bericht II) |

|

1. |

gedüngt |

½ reine Brache, ½ Rüben |

½ reine Brache, ½ Rüben |

|

2. |

|

Roggen |

Roggen |

|

3. |

|

Hafer |

Hafer |

|

4. |

gedüngt |

Gerste |

Gerste |

|

5. |

|

½ Weizen, ½ brauner Klee |

Klee |

|

6. |

|

Hafer |

Hafer |

|

7. |

gedüngt |

½ reine Brache, ½ Rüben |

Brache und Rüben |

|

8. |

|

Roggen |

Roggen |

|

9. |

|

Hafer |

Hafer |

|

10. |

gedüngt |

½ Erbsen, ½ Bohnen |

½ Erbsen, ½ Bohnen |

|

11. |

|

½ Weizen, ½ Roggen |

½ Weizen, ½ Roggen |

|

12. |

gedüngt |

¼ Sommersaat, ½ Kartoffeln,

¼ Flachs |

¼ Sommersaat, ½ Kartoffeln,

¼ Flachs |

|

13. |

|

Roggen |

Roggen |

|

14. |

|

Hafer |

Hafer |

Das obige Anbauzyklus-Schema dürfte sich einmal nach dem Bedarf

und zum anderen nach den bis dahin gesammelten

landwirtschaftlichen Erfahrungen mit der Fruchtfolge, mit

bestimmten Pflanzenkrankheiten und mit der gezielten Ausbringung

von Mist gerichtet haben, denn schon im Mittelalter wußte man „Wo

kein Mistus, da kein Christus“, was darauf hinweist, daß

dort, wo nicht gedüngt wurde, auch keine große Ernte zu erwarten

war.

Im Vergleich zu der davor praktizierten Dreifelderwirtschaft mit

1/3 Brache und 2/3

Bewirtschaftung hatte man 1824 eine wesentlich intensivere

Ackernutzung. Letztere wurde durch den Anbau der

bodenverbessernden Hülsenfrüchte (Leguminosae = Erbsen, Bohnen

und Klee) und durch den Anbau der Hackfrüchte (Kartoffeln und

Rüben) und die besseren Ackergeräte ermöglicht. Innerhalb von 14

Jahren lag jetzt jeder Acker nur 1 Jahr brach, wurde 5 mal mit

Mist gedüngt, weiter wurde er je einmal mit Gerste, Klee und

Rüben, ½ mal mit Weizen, Kartoffeln, Erbsen und Bohnen, ¼ mal

mit Sommersaat und Flachs sowie 4 mal mit Hafer und 3 ½ mal mit

Roggen bestellt. Doch beim Vergleich des

Ernte-Aussaatverhältnisses zu früheren Angaben aus dem 18.

Jahrhundert war nur eine leichte Steigerung zu bemerken. Hierbei

muß man ja auch berücksichtigen, daß die hiesigen Bauern ihr

Saatgut immer ihrer eigenen letztjährigen Ernte entnahmen, wobei

sich dann Inzuchteffekte, Pflanzenkrankheiten und tierische

Schädlinge sowie die Beimengungen von Unkrautsamen negativ auf

die Erntemengen der folgenden Jahre bemerkbar machten, so daß

kaum eine Steigerung der Erträge möglich war, denn mit den

Getreidehalmen konkurrierten Klatschmohn, Diesteln, Flughafer,

Kamille und viele andere Kräuter. Weiter ist anzumerken, daß ein

Teil der Äcker frisch gerodetem Markenwald entstammte.

Bedingt durch das schlechte Wegenetz mit unbefestigten Straßen

war zu jener Zeit jede Siedlung noch weitgehend allein auf sich

gestellt. In Siedlungen wie Heven, Herbede usw. war somit die

Bevölkerungszahl abhängig von der Produktion dieser Gebiete an

Nahrung und Energie, denn es fehlten noch schnelle

Transportmöglichkeiten wie die Eisenbahn, ausgebaute Straßen

usw., die diese lebenslimitierenden Stoffe aus Überschußgebieten

hätten schnell genug heranholen können. Die sogenannten

Hungerjahre von 1816-1818 zeugen davon.

Festgestellt hatte man zu jener Zeit, daß die Ernteerträge auf

Äckern der 2. bis 4. Klasse gesteigert werden konnten, wenn

diese zeitlich früher beackert und besät wurden. Flächen, deren

Bonitäten unter der 4. Klasse lagen, wie Flächen an Steilhängen

sowie im direkten Überschwemmungsbereich der Ruhr nutzte man als

Wald bzw. Dauerweiden.

Das frühere Aussäen bewirkt, so wie man heute weiß, eine

intensivere Bestockung der Wintergetreidepflanzen. Die

Bestockung des Getreides vollzieht sich bei den kürzer werdenden

Tagen, d.h. während dieser Zeit bilden sich Seitentriebe, die

dann bei länger werdenden Tagen zu Halmen mit Ähren auswachsen.

Um so früher im Herbst gesät wird, desto mehr Ähren erhält der

Bauer pro gesätes Korn. Doch das frühere Säen birgt auch Risiken

wie Fraß durch Tiere und starke Beeinträchtigungen durch

Krankheiten, Kälte und Schnee. Pro m² wurden etwa 300 Körner

gesät.

Setzt man die hier unten genannten Erntemengen und die weiter

hinten genannten Preise zu Grunde und subtrahiert das Saatgut

fürs kommende Jahr, so errechnet sich für einen hiesigen Hof mit

einer Ackerfläche von etwa 84 Morgen mit Äckern von

durchschnittlich 2. Klasse (Bodenbonität) für das Jahr 1824 ein

Bruttoeinkommen von etwa 1000 – 1100 Reichsthaler.

|

1 Magdeburger Morgen =

2553,224 m² |

Aussaat in Scheffel |

Ernte auf Acker I. Klasse an

Korn in Scheffel |

Ernte auf Acker II. Klasse an

Korn in Scheffel |

Ernte auf Acker III. Klasse an

Korn in Scheffel |

Ernte auf Acker IV. Klasse an

Korn in Scheffel |

|

Roggen |

1 - 0,875 |

9 |

7 |

6 |

5,25 |

|

Weizen |

1 - 0,875 |

9 |

7 |

6,125 |

5,25 |

|

Gerste |

0,875 |

14 |

12 |

10,5 |

9 |

|

Hafer nach Klee |

1,125 |

24 |

20 |

17,5 |

15,25 |

|

Hafer nach Roggen |

1,125 |

18-16 |

15-14 |

12,25 |

10,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Erbsen |

0,875 |

4,5 |

4 |

3,5 |

3 |

|

Bohnen |

1,5 |

10 |

8 |

7 |

6 |

|

Sommersaat |

0,125 |

5,5 - 5,25 |

5 |

4,25 |

3,75 |

|

Leinsaat=Flachs |

1,25 |

2,5 |

2 |

1,75 |

1,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Kartoffel |

12 |

127,5 |

120 |

1/8

weniger

als die

II. Klasse

|

1/8

weniger

als die

III. Klasse

|

|

Rüben |

1/32 |

97,5 |

90 |

|

|

|

|

|

|

weißer Klee |

4,5 Pfund |

2400 Pfund |

2280 Pfund |

|

brauner Klee |

6 Pfund |

4600 Pfund |

4320 Pfund |

|

1 Scheffel

= 54,988 Liter = 16 Metzen |

|

1

Magdeburger Morgen =

2553,224

m² |

Strohernte vom Acker I. Klasse

in Pfund |

Strohernte vom Acker II.

Klasse in Pfund |

Strohernte vom Acker III. Klasse in Pfund |

Strohernte vom Acker IV.

Klasse in Pfund |

|

Roggen |

1710 |

1330 |

1160 |

1020 |

|

Weizen |

1530-1330 |

1190 |

955 |

780 |

|

Gerste |

1400 |

1200 |

1000 |

815 |

|

Hafer nach Klee |

1920 |

1600 |

1400 |

1225 |

|

Hafer nach Roggen |

1440 |

1200 |

1050 |

820 |

|

Erbsen |

1800 |

1800-1600 |

1400 |

1225 |

|

Bohnen |

2880-2800 |

2200-2160 |

1930 |

1660 |

|

Sommersaat |

550-525 |

500 |

430 |

340 |

|

Flachs |

70 |

60 |

50 |

45 |

|

Henden |

40 |

30 |

20 |

13 |

|

1 Pfund = 467,7 Gramm

1 Reichsthaler (Rthlr) = 30 Silbergroschen

(Sgr) = 360 Pfennig (Pfg) |

| |

|

pro 100 Pfund Stroh |

Preis in Sgr |

|

Roggenstroh |

15 - 14,5 |

|

Weizenstroh |

17 - 16,5 |

|

Gerstenstroh |

8 - 7,5 |

|

Haferstroh |

12 - 11,5 |

|

Erbsenstroh |

15 - 12,5 |

|

Bohnenstroh |

12 - 11,5 |

|

weißes Kleeheu |

20 |

|

braunes Kleeheu |

18 |

|

Rübsenstroh |

8 |

|

Sommersaatstroh |

7,5 |

|

Frucht |

Menge |

Sgr |

|

Rüben |

1 Scheffel |

6 |

|

Kartoffeln |

1 Scheffel |

12 |

|

Flachs* |

67,25 Pfund* |

6 |

|

Werg* (= Hanf) |

20 Pfund* |

8 |

|

*von einem Magdeburger

Morgen |

|

Wenn man nun berücksichtigt, daß der Bauer davon noch Steuern

zahlen und die grundherrlichen Abgaben leisten mußte, die

zusammen die Hälfte des Einkommens verschlangen, und zusätzlich

noch die Kosten für Acker- und Erntegeräte sowie für Zugtiere

und Hilfskräfte aufzubringen hatte, dürfte er bezogen auf die

Ernte ein Netto-Jahreseinkommen von etwa 300 Rthlr daraus

erzielt haben. Von einigen Flächen seines Hofes hatte er

zusätzlich noch den Hevener und Querenburger Zehnt zu

entrichten, die bei der obigen Auflistung noch nicht

berücksichtigt sind. Weiterhin trug der Bauer das gesamte Risiko

seiner Ackerfrüchte zwischen Aussaat bzw. Pflanzung und Ernte

sowie das Risiko der Kapitalisierung seiner Ernteprodukte, denn

der Grundherr und der Staat verlangten von ihm Geld und keine

Waren.

Die oben und weiter hinten genannten Tabellen ermöglichen einen

Einblick in die Fruchtpreise und in die Ernteverhältnisse der

jeweiligen Jahre. Die sogenannten Hungerjahre von 1816 – 1818

stechen durch ihre 5 – 6 fachhöheren Fruchtpreise deutlich

hervor. Weiter wird deutlich, daß damals die Preise für

Nahrungsmittel im Vergleich zur Entlohnung für Arbeiten in der

Landwirtschaft relativ hoch waren.

Die Tabelle am Schluß dieses Berichtes gibt uns einen Einblick

in das heutige Aussaat-Ernteverhältnis.

| |

|

Kosten pro Tag |

Rthlr |

Sgr |

Pfg |

|

1 Mannsperson mit Pferd und Karren |

1 |

16 |

2 |

|

1 Frauensperson zum Laden |

|

7 |

8 |

|

4 Fuder durch 2 Frauenspersonen zu bauen

(zu binden und in Stiegen aufzustellen)) |

|

3 |

10 |

|

Drescherlohn pro Morgen (ein Mann muß

täglich 100 Garben dreschen) |

|

3 |

9,6 |

|

|

Mußte früher eine Person ein Drittel ihres Einkommens für

Lebensmittelkäufe aufwenden, so reichen heute 10 %. Letzteres

wurde durch eine ernorme Steigerung der Ernterträge pro ha

möglich, wobei Züchtungen leistungsstarken Saatguts, modernes

Ackergerät und erforschte Anbautechniken, gezielte Düngung mit

Mineral- bzw. organischem Dünger sowie der Einsatz von

Beizmitteln, Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden

einherliefen. Auf die Auswirkungen der Düngung

lebenslimitierender Mineralien wurde schon zu Beginn

eingegangen. Mit dem Beizen der Aussaat wird der Tierfraß

vermindert, mit den Insektiziden können schädliche Insekten

bekämpft werden, wie Blattläuse, Kartoffelkäfer usw.. Die

Fungizide dienen zur Beseitigung von Pilzbefall, wie Mehltau,

Getreiderost, Mutterkorn usw. und das Aufbringen der Herbizide

sorgt dafür, daß auf dem Acker nur das wächst, was der Bauer

gesät hat. Herbizide beseitigen also um den Standort

konkurrierende andere Pflanzenarten.

Die zukünftige Landwirtschaft, so ist jetzt schon vorherzusehen,

sorgt nicht nur für die Ernährung, sondern auch mittels

nachwachsender Rohstoffe für die Beschaffung der benötigten

Energie und hilft somit den Ausstoß des Kohlendioxids aus

fossilen Brennstoffen zu mindern. Anmerken möchte ich noch, daß

wir heute wesentlich mehr Geld für unsere Gesundheit als für

unsere Ernährung ausgeben, wobei uns die Medizin jetzt zwar

älter aber nicht vitaler werden läßt.

| |

Die amtlich registrierten Fruchtpreise des

Kornmarktes Witten wurden in den Amtsblättern wie folgt

genannt:

|

Witten |

Weizen

in Scheffel |

Roggen

in Scheffel |

Gerste

in Scheffel |

Hafer

in Scheffel |

|

|

R |

Sgr |

Pf |

R |

Sgr |

Pf |

R |

Sgr |

Pf |

R |

Sgr |

Pf |

|

1825 Okt. |

1 |

20 |

9 |

1 |

1 |

5 |

1 |

2 |

5 |

- |

23 |

9 |

|

1825 Juli |

1 |

10 |

8 |

- |

25 |

7 |

- |

22 |

2 |

- |

24 |

3 |

|

1825 Apr. |

1 |

5 |

9 |

- |

20 |

10 |

- |

20 |

5 |

- |

19 |

7 |

|

1824 Dez. |

1 |

6 |

10 |

- |

19 |

10 |

- |

19 |

9 |

- |

15 |

4 |

|

1824 Okt. |

1 |

6 |

5 |

- |

16 |

11 |

- |

17 |

4 |

- |

15 |

3,5 |

|

1824 Juli |

1 |

9 |

8 |

- |

18 |

6 |

- |

15 |

4 |

- |

16 |

10 |

|

1824 Apr. |

1 |

12 |

- |

- |

21 |

5,5 |

- |

19 |

2,5 |

- |

15 |

- |

|

1823 Dez. |

1 |

15 |

1 |

- |

26 |

8 |

- |

24 |

7 |

- |

18 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1818 Mai |

3 |

20 |

1 |

2 |

17 |

5 |

1 |

21 |

- |

1 |

4 |

9 |

|

1817 Mai |

7 |

3 |

- |

5 |

18 |

- |

4 |

7 |

- |

2 |

19 |

- |

|

1816 Dez. |

5 |

14 |

2 |

4 |

18 |

2 |

2 |

19 |

1 |

1 |

16 |

5 |

|

Witten |

Buchweizen

in Scheffel |

Kartoffeln

in Scheffel |

Heu

in Zentner |

Stroh

in Schock |

|

|

R |

Sgr |

Pf |

R |

Sgr |

Pf |

R |

Sgr |

Pf |

R |

Sgr |

Pf |

|

1825 Okt. |

1 |

6 |

11 |

- |

13 |

3 |

- |

17 |

9 |

5 |

16 |

- |

|

1825 Juli |

- |

- |

- |

- |

8 |

3 |

- |

9 |

9 |

3 |

4 |

2 |

|

1825 Apr. |

- |

- |

- |

- |

8 |

6 |

- |

13 |

7 |

4 |

9 |

3 |

|

1824 Dez. |

- |

- |

- |

- |

6 |

6 |

- |

10 |

10 |

3 |

15 |

3 |

|

1824 Okt. |

- |

- |

- |

- |

5 |

10 |

- |

10 |

1 |

3 |

2 |

- |

|

1824 Juli |

- |

- |

- |

- |

6 |

- |

- |

11 |

8 |

3 |

13 |

2 |

|

1824 Apr. |

- |

24 |

1 |

- |

7 |

- |

- |

17 |

- |

6 |

7 |

2,8 |

|

1823 Dez. |

- |

25 |

6 |

- |

9 |

8 |

- |

16 |

4 |

4 |

11 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1818 Mai |

2 |

21 |

2 |

- |

10 |

- |

- |

12 |

- |

12 |

- |

- |

|

1817 Mai |

- |

- |

- |

1 |

19 |

- |

1 |

10 |

- |

12 |

- |

- |

|

1816 Dez. |

5 |

5 |

10 |

1 |

12 |

8 |

1 |

12 |

8 |

- |

23 |

4 |

|

Amtsblatt 1825

Nr. 47, S.28-29 |

Maß |

Bochum

1824 Dez. |

|

Dortmund

1824 Dez. |

|

|

|

R |

Sgr |

Pf |

|

R |

Sgr |

Pf |

|

Weizen |

Scheffel (= 54,988 l) |

1 |

10 |

1,1 |

|

1 |

2 |

7,29 |

|

Roggen |

Scheffel |

- |

21 |

2 |

|

- |

19 |

8,85 |

|

Gerste |

Scheffel |

- |

20 |

4 |

|

- |

17 |

7,14 |

|

Hafer |

Scheffel |

- |

15 |

8 |

|

- |

13 |

9.43 |

|

Erbsen |

Scheffel |

- |

22 |

8,3 |

|

- |

21 |

11,14 |

|

Heu |

Zentner |

- |

12 |

2,7 |

|

- |

9 |

4,33 |

|

Stroh |

Schock |

3 |

20 |

10 |

|

2 |

24 |

1 |

|

Bier |

Quart (= 1,145 Liter) |

- |

1 |

1,3 |

|

- |

1 |

0,85 |

|

Brandwein |

Quart |

- |

5 |

2 |

|

- |

5 |

2,29 |

|

Schwarzbrot |

Pfund (= 467,7 g) |

- |

- |

3,3 |

|

- |

- |

3,5 |

|

Weißbrot |

4 Loth (= 62,3 g) |

- |

- |

1,625 |

|

- |

- |

- |

|

Rindfleisch |

Pfund |

- |

1 |

10,6 |

|

- |

1 |

8,29 |

|

Schweinefleisch |

Pfund |

- |

2 |

5,33 |

|

- |

2 |

2 |

|

Hammelfleisch |

Pfund |

- |

1 |

5,33 |

|

- |

1 |

7,5 |

|

Kalbfleisch |

Pfund |

- |

1 |

3 |

|

- |

1 |

4,6 |

|

Hafergrütze |

Metze (= 3,43 Liter) |

- |

1 |

2 |

|

- |

4 |

1,5 |

|

Graupen |

Metze |

- |

5 |

2 |

|

- |

5 |

0,75 |

|

Reis |

Pfund |

- |

3 |

5,33 |

|

- |

3 |

2 |

|

Speck |

Pfund |

- |

3 |

8 |

|

- |

3 |

2,29 |

|

Kartoffeln |

Scheffel |

- |

6 |

11 |

|

- |

6 |

3 |

|

Butter |

Pfund |

- |

4 |

1,25 |

|

- |

3 |

10 |

|

Ferkel

1 |

|

1 |

9 |

6,86 |

|

|

|

|

|

Getreideart 4 |

Aussaat |

Aussaatmenge kg/ha |

Ernte |

Erntemenge

kg/ha |

Anmerkungen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wintergerste |

September |

80 –

120 |

Juli |

6000 -

9000 |

je

früher gesät, desto größer die Bestockung aber je größer

der Krankheitsbefall |

eiweißreich, standfest, um 30% ertragreicher als

Sommergerste |

|

Sommergerste |

März-April |

80 |

August |

4000 -

6000 |

Vorsicht mit hoher N-Düngung |

eiweißarm, Braugerste |

|

Roggen |

Sept. – Nov. |

60 - 100 |

August |

5000 -

8000 |

geringe

Bodenansprüche |

kann

mehrmals hintereinander gesät werden |

|

Weizen |

Sept. -

Dez. |

120 -

200 |

August |

7000 -

10000 |

hohe

Bodenansprüche,

mindestens über 45 Bodenpunkte, anspruchsvollste

Getreideart |

viel

Eiweiß, daher viel N-Düngung |

|

Sommerweizen |

März -

April |

|

August |

6000 -

8000 |

wie

Winterweizen |

ist

eiweißreich,

hat

bessere Backqualität |

|

Hafer |

März |

60 - 70 |

August |

5000 -

7000 |

geringe

Bodenansprüche, stellt höhere Ansprüche an Wasser als

Roggen |

gute

Vorfrucht für Weizen |

|

Raps

Hybridsorte |

bis

20.Aug.

bis 3.Sept. |

2,5 - 3 |

August |

3000 –

4000

4000 -

5500 |

mittlere Ansprüche an den Boden |

bedarf

Fruchtfolge

40 – 42

% Öl |

|

Mais |

April |

|

Oktober |

8000 -

10000 |

geringe

Ansprüche an den Boden, besser auf leichten Böden |

kann

mehrmals hintereinander gesät werden, Hirse verbreitet

sich dabei als Konkurenzpflanze |

|

Kartoffel |

April |

1800 |

Sept.-Okt. |

30000 |

geringe

Bodenansprüche |

bedarf

Fruchtfolge |

|

Zuckerrüben |

März -

April |

(100000 Samen) |

Okt.-

Dez. |

40000-50000 |

höhere

Bodenansprüche |

Abstand

18 cm, Reihenabstand 42 cm, 100000 Pflanzen / ha |

|

|

|