|

|

(aus : Heven - einst

und jetzt, Heft 3)

Jörgen Beckmann /

Klaus Beilmann

Die Bombardierung der Staumauer des Möhnesees und die Auswirkungen

im Hevener Ruhrtal

In der Nacht vom 16.

auf den 17. Mai 1943 flog die Royal Air Force überraschend Tiefangriffe aus

etwa 18 m Höhe auf die Staumauern der Möhne-, Sorpe- und Edertalsperre. Damit

wollten die Alliierten im II. Weltkrieg die deutsche Rüstungsindustrie

erheblich schwächen. Die "Lancaster" der Royal Air Force warfen dabei

mit einer Anfluggeschwindigkeit von 380 km/h 383 m vor der Staumauer 4t schwere

Spezialbomben ab, und zwar sogenannte Rollbomben, die im Flugzeug kurz vor dem

Abwurf in gegenläufige Rotationen mit 500 Umdrehungen pro Minute gebracht

wurden. Dadurch hüpften die Bomben nach dem Kontakt mit der Wasseroberfläche

in 60 m Sprüngen über die vor der Staumauer installierten Sicherungsanlagen

und -netze und gelangten somit direkt an die Staumauer. Hier sorgte nun die

Rotation der Bomben dafür, daß diese auf der Wasserseite an der Staumauer

hinunterrollten und mittels eines eingebauten Druckzünders in 10 m Wassertiefe

explodierten, denn dort entfalteten sie im direkten Kontakt mit der Staumauer

ihre optimale Sprengwirkung.

Während der Erddamm

der Sorpetalsperrrmauer den Angriffen standhielt, wurde die Möhnetalsperrmauer,

die zwischen 1908 bis 1913 aus Bruchsteinen erbaut worden war, gegen 0.49 Uhr

durch eine Rollbombe in etwa 10 m Wassertiefe so getroffen, daß der obere

mittlere Teil der Sperrmauer auf 77 m Länge und 22 m Tiefe brach.

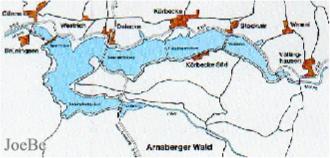

Möhnetalsperre (Ruhrtalsperrenverein)

Innerhalb von 12

Stunden flossen daraufhin 116 Millionen cbm von den im Möhnestausee

befindlichen 132,2 Millionen cbm Wasser aus. Die durch die Bombardierung

plötzlich freigesetzten Wassermassen entsprachen dem 40-fachen Inhalt des

Kemnader-Stausees. Während dieser kurzen Zeitspanne strömten also 88 % der

Wasservorräte des Möhnestausees aus.

Im Möhnetal maß man

eine Flutwelle von 10 m Höhe, und als diese dann nach etwa 25 Stunden über das

Ruhrtal zum Rhein gelangte, zeigte selbst dieser noch Hochwasser. Man schätzt,

daß anfänglich 8800 cbm Wasser pro Sekunde durch das Bombenloch in der

Möhnetalsperrmauer ins Tal stürzten. Die daraus resultierende Flutwelle

zerstörte bis in einer Entfernung von über 50 km sämtliche im Möhne- und

folgenden Ruhrtal befindlichen Brücken, Anlagen und Häuser. Erst hinter

Hattingen endete die zerstörerische Wirkung dieses Hochwassers.

|

|

|

Durch

die Flutwelle wurden |

|

|

|

a) getötet: |

|

545

Deutsche (146 Männer, 262 Frauen, 137 Kinder) und |

|

749

Fremdarbeiter und Gefangene |

|

|

|

b) als

Verlust gemeldet: |

|

571

Stück Großvieh (Rinder, Pferde), |

|

7

Kälber, |

|

625

Schweine, |

|

5113

Stück Kleinvieh, und |

|

33

Bienenvölker |

|

|

|

c) völlig

zerstört: |

|

das

Hauptkraftwerk an der Staumauer, |

|

2 kleine

Kraftwerke im Möhnetal, |

|

7

Stauwehre, |

|

7

Eisenbahnbrücken, |

|

30 km

Eisenbahnlinie, |

|

18

Straßenbrücken, |

|

11

Fabriken, 95 Wohnhäuser und |

|

2822 ha

landwirtschaftl.Nutzfläche |

|

|

|

d) schwer

beschädigt: |

|

12

Kraftwerke, |

|

25

Wasserwerke, |

|

3

Kläranlagen, |

|

2

Eisenbahnbrücken, |

|

7

Straßenbrücken, |

|

41

Fabriken, 20 km Straßen, |

|

248

Wohnhäuser und |

|

15 ha

landwirtschaftl. Nutzfläche |

|

|

|

e) mittelschwer

beschädigt: |

|

12

Straßenbrücken, |

|

40

Fabriken, |

|

134

Wohnhäuser und |

|

1236 ha

landwirtschaftl. Nutzfläche |

|

Da die Alarmmeldungen

aufgrund der Zerstörungen nicht schnell genug weitergegeben werden konnten,

kamen in unteren Möhne- und mittlerem Ruhrtal 1294 Menschen in der Flutwelle

ums Leben. Unter ihnen waren auch ein Bommeraner und zwei Herbeder. Heven hatte

keine Toten als Folgen der Katastrophe zu beklagen, dagegen aber mehrere

zerstörte Häuser.

Alliierte

Erfolgsmeldung am 18.5.1943 in "The Daily Telegraph"

Das Loch im Staudamm war 77 m lang, 105 m mußten jedoch erneuert

( Möhnetalsperre 2013)

In Heven erreichte

das Hochwasser etwa gegen 11.00 Uhr morgens seinen Höchststand. Die Hevener

Bauern und Bürger waren noch früh genug von der Polizei vor den herannahenden

Wassermassen gewarnt worden. So konnten die Pferde und Rinder noch rechtzeitig

aus den gefährdeten Ruhrweiden in die Stallungen geholt und die Häuser an der

Insel und in der Lake geräumt werden. In allen Haushaltungen konnte noch für

genügend Trinkwasservorräte gesorgt werden, denn während der Überschwemmung

mußten bis hin nach Essen die Trinkwassergewinnungsanlagen schließen. Somit

war für das Gebiet zwischen Hamm, Hagen und Bochum die Wasserversorgung

vorübergehend zusammengebrochen. In Witten war sie nur für 33 Stunden

ausgefallen; danach mußte das Leitungswasser bis hin zum 2.Juni vor Gebrauch

abgekocht werden.

Herbert Kerkes, der

zur Zeit der Katastrophe Soldat war und während seines Fronturlaubes bei seinen

Eltern auf der Insel (in Heven) weilte, erinnert sich wie folgt:

Die erste Warnung

"es gibt Hochwasser" erhielten die Inselbewohner gegen 6.30 Uhr vom

Betriebsleiter der nahegelegenen Kläranlage. Etwa eine halbe Stunde später

wurden die Bewohner der Insel von der Polizei aufgefordert, die dortigen Häuser

von allen Personen zu räumen, weil die Möhnetalsperre vergangene Nacht

bombardiert worden sei. Keine 30 Minuten später wurde allen Inselbewohnern

klar, daß sich hier eine Katastrophe anbahnte, denn der Wasserspiegel der Ruhr

stieg sprunghaft an. Die aufkommende Flut trieb Holz und andere Gegenstände vor

sich her. Die meisten Bewohner der Häuser an der Insel hatten sich früh genug

an dem Hang des unteren Kleffs, der im Volksmund auch "Hippentempel"

genannt wurde, in Sicherheit gebracht. Die auf der Insel zurückgebliebenen

Bewohner waren der Fährmann August Rosendahl, August Dönhoff mit Tochter,

Sohn, Nachbarin Glas und Nachbarn Kathagen sowie die beiden Brüder Herbert und

Ernst Kerkes. Herbert hatte vor zwei Tagen von der Ostfront kommend seinen

Heimaturlaub angetreten. Als August Rosendahl bemerkte, daß sein Haus (das

Schleusenwärterhaus) durch das Eindringen der Wassermassen unbewohnbar wurde,

stieg er in seinen Kahn und band diesen an einem Baum hinter dem von Dönhoff

bewohnten massiv gebauten Haus fest, nachdem er seine Nachbarn Dönhoff, Glas

und Kathagen in letzter Sekunde durch Aufnahme in sein kleines Boot gerettet

hatte. In dieser bedrohlichen Lage mußten die sechs bis zum späten Nachmittag

in dem Kahn ausharren, denn gegen die starke Strömung kamen sie rudernd nicht

an. Die Gebrüder Kerkes hatten das von ihren Eltern bewohnte Fachwerkhaus nicht

verlassen. Als die ansteigende Flut sie bedrohte, hatten sie versucht, das sich

an der Hausfront anstauende Treibholz durch eine Luke im Giebel abzustoßen.

Durch die schnell ansteigenden Wassermassen wurde der Druck auf das Haus jedoch

so stark, daß es in allen Fugen krachte und wegen seiner Unterkellerung

unterspült wurde. Somit zogen sich die beiden Brüder Kerkes auf den

angrenzenden nicht unterkellerten Stall zurück. Von hier aus beobachteten sie,

wie ein Haus nach dem andern in unmittelbarer Nachbarschaft von den Fluten

hinweggerissen wurde. Bei jedem Hauszusammenbruch stieg eine riesige Staubwolke

auf. Das Fachwerkhaus der Familie Kracht hob sich von seinem Fundament ab und

wurde ein Stück von der Strömung mitgetragen, bevor es in sich

zusammenstürzte.

Erst am späten

Nachmittag war das Hochwasser soweit zurückgegangen, daß die acht im Kahn bzw.

auf dem Stalldach ausharrenden Inselbewohner wieder sicheren Boden unter den

Füßen hatten. Gegen Abend war die Ruhr wieder ein friedlicher Fluß. Nur die

Schlamm- und Geröllmassen sowie die Zerstörungen zeugten noch von der

vorangegangenen Katastrophe. Viele Hevener hatten sich das traurige Ereignis aus

sicherer Distanz vom Kleff aus angeschaut. Die Unterbringung und Versorgung der

obdachlos gewordenen Inselbewohner erfolgte in der Lakeschule sowie privat bei

Bekannten bzw. Verwandten.

Die Höhe des

Hochwassers mit 6,98 m und die Größe seiner Verheerungen waren weitaus

größer als die des bisher höchsten bekannten Hochwassers des Jahres 1890 m.

Trotz der Schwierigkeiten der Materialbeschaffung während des Krieges wurde die

Möhnesperrmauer noch im selben Jahr, und zwar am 25.September 1943 wieder

fertiggestellt. Der Möhnestausee konnte nach nur 130 Tagen erneut eingestaut

werden.

Aus der Sicht des

Angreifers war die Zerstörung der Möhnestaumauer ein großer Erfolg, denn er

schränkte die Arbeitsfähigkeit der Ruhrgebietsindustrie stark ein. Doch durch

den schnellen Wiederaufbau des Staudammes war der Zusammenbruch der hiesigen

Wirtschaft gebannt. Das Ziel der militärischen Strategie der damaligen

Alliierten, weite Industriebereiche im Ruhrgebiet lahmzulegen, um somit einen

Großteil des militärischen Nachschubwesens der deutschen Wehrmacht zu

unterbinden bzw. auszuschalten, wurde nicht erreicht.

17.5.1943

Blick ruhrabwärts

vom Vormholzer Hang "Ein Bäumchen" aus: Wie eine Insel erscheinen die

Siedlung und die Brennerei in der Lake. Die Wassermassen reichen bis an den

Kalweshang in Querenburg und in das untere Ölbachtal. Selbst die Häuser an der

Luhnmühle werden allseitig von Wasser umflossen. Rechts von der Mitte liegt die

Zeche Klosterbusch, von der der Kamin und Steinbruch sowie der daran grenzende

Kalwes-Busch sichtbar ist.

Die Ausmaße des

Hochwassers übertreffen die Größe des heutigen Kemnaderstausees bei weitem.

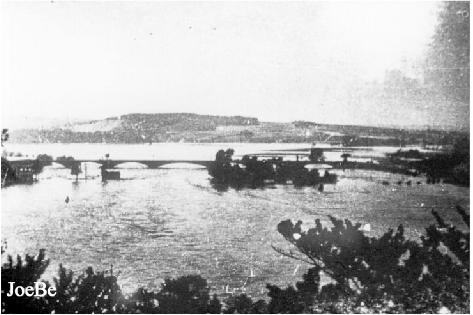

17.5.1943

Etwa 100m

ruhrabwärts der neuen Ruhrbrücke Heven-Herbede: Im Vordergrund liegen die

Gebäude des ehemaligen Anwesens NEHRING. Im Hintergrund links des Hauses ist

die Federnfabrik DITTMANN & NEUHAUS zu erkennen. Die Nehringschen Gebäude

waren vom Hochwasser stark beschädigt und wurden später abgerissen. Die

vordere mit Wasser überspülte Fläche dient heute als Parkplatz für Besucher

des Kemnader-Stausees.

17.5.1943

Blick auf die

Schleuse vom Bruns-Berg aus:

Die Häuser "an

der Insel" stehen tief im Hochwasser. Ein Teil von ihnen wird dadurch so

stark beschädigt, daß sie anschließend unbewohnbar waren und abgerissen

werden mußten. Das "alte Fährhaus" von Rosendahl, das am linken

oberen Bildrand zu erkennen ist, hielt dem Wasserdruck stand.

|

|

|

Technische Daten der

Möhnetalsperre |

|

Stauinhalt: 134 500 000

cbm |

|

mittl.jährl.Zufluß: 204

500 000 cbm |

|

Stauzielhöhe über N.N.:

213,74 m |

|

Ausgleichsspeicher "

": 183,60 m |

|

Seeoberfläche: 1 037 ha |

|

Einzugsgebiet: 43 600 ha |

|

Mauerinhalt: 267 000 cbm |

|

größte Mauerhöhe:

40,30 m |

|

größte Mauerbreite:

34,20 m |

|

Krümmungsradius: y² =

1000 x |

|

Kronenlänge: 650 m |

|

Kronenbreite: 6,25 m |

|

überströmb.Kronenlänge:

262,50 m |

|

mittl.Leistung der beiden

Kraftwerke am Staudamm: 14.800.000 kWh/Jahr |

|

|

|

|

|

|

|

als Vergleich die

technischen Daten des hiesigen Kemnader Stausees |

|

Stauinhalt 3 000 000 cbm |

|

Stauziel über N.N. 72 m |

|

Stauhöhe 2,6 m |

|

4 Wehrfelder a 25 m = 100

m |

|

maximaler Durchlaß 2300

cbm/s |

|

Wasserfläche 125 ha |

|

Staulänge 3 km |

|

|